- 日本人が英語を苦手とする理由を徹底解説

- 言語間の違いがもたらす壁

- 日本語と他言語の言語間距離比較表

- 補足解説

- 1. 2200時間は「FSIの最難関カテゴリー」の一括り

- 2. 日本語母語話者にとっての換算

- 3. 2200時間は「クラス+自習」を含む平均値

- 4. 「距離が近い/遠い」の差は2200時間の中の負担の違い

- まとめ

- 学習環境の問題

- 動機付けと文化的背景

- 英語学習法の課題

- 発音とスペルの不一致を理解しよう

- 例1:cat と cake

- 例2:put と cut

- 例3:read(現在形)と read(過去形)

- 例4:know

- 例5:knight

- 例6:comb

- 例7:colonel

- 例8:island

- 例9:sign と signature

- 例10:receipt

- 日本語との比較

- 学習のコツ

- 図解のイメージ例

- まとめ

日本人が英語を苦手とする理由を徹底解説

日本人の多くが「英語は難しい」「勉強しても話せない」と感じています。

しかし、それは単に「自分が不得意だから」ではなく、言語的な違い・教育環境・文化的要因など複数の要素が絡み合って生じているものです。

ここでは、順を追ってその理由を解説し、さらに克服のヒントもお伝えします。

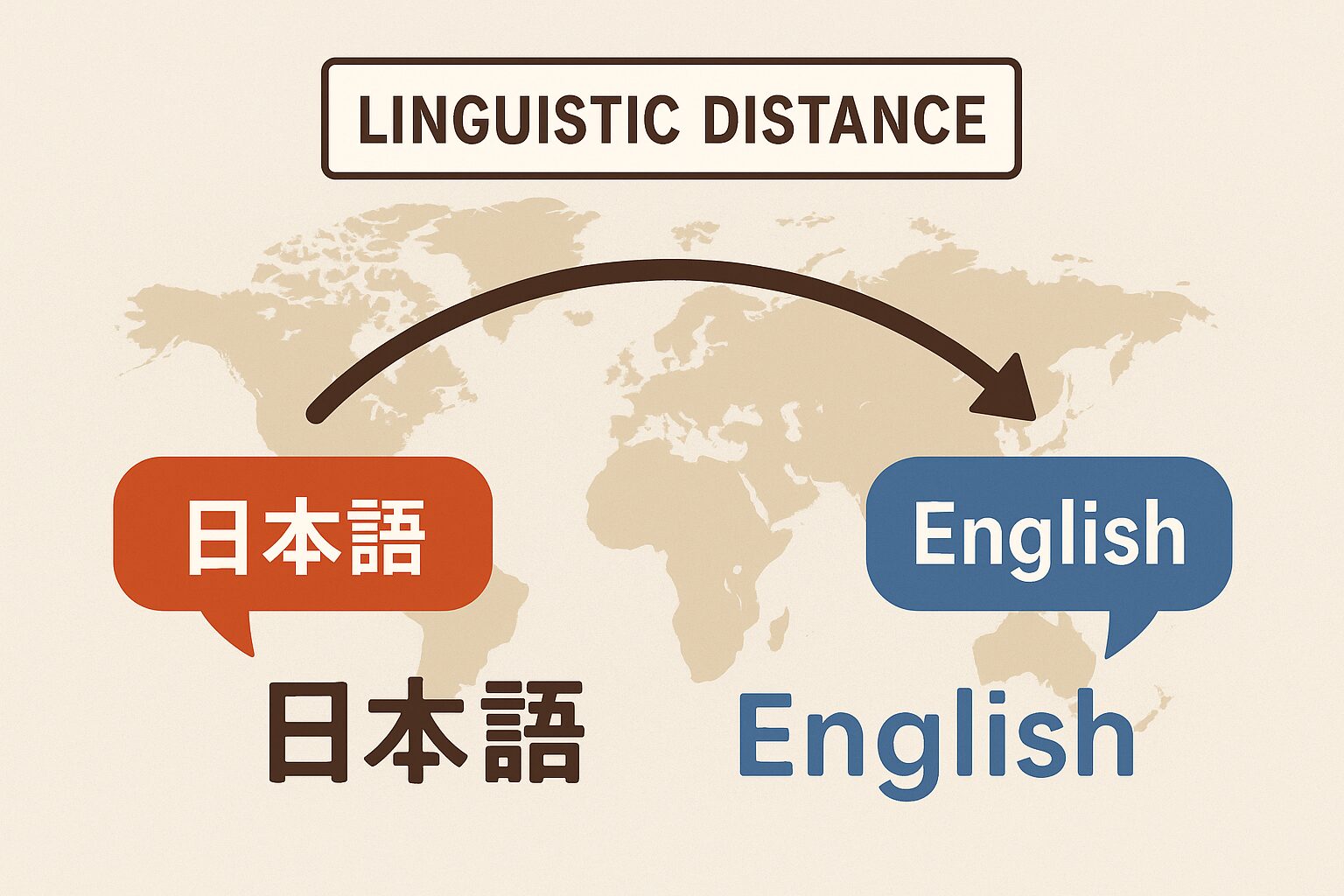

言語間の違いがもたらす壁

英語と日本語は「世界でも最も距離の遠い言語ペア」とされます。

これは**言語間距離(linguistic distance)**という概念で説明できます。

日本語を母語とした学習者にとって「英語以外の主要言語」との**言語間距離(linguistic distance)を比較できるように表を作成しました

この尺度はアメリカ国務省(FSI: Foreign Service Institute)のデータや言語学的研究をもとに一般化したもので、「日本語母語話者が習得に必要とする平均学習時間」**を目安にしています。

日本語と他言語の言語間距離比較表

| 言語 | 言語系統 | 日本語との距離感 | 習得目安時間(FSI推定) | 特徴・難易度のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 韓国語 | アルタイ系(諸説あり) | 近い | 約2,200時間 | 文法構造が日本語と類似(助詞・語順SOV)。語彙も漢字語に共通点あり。ただし発音・敬語体系に違いあり。 |

| 中国語(北京語) | シナ・チベット系 | やや近い | 約2,200時間 | 漢字共有で文字理解しやすい。語順は英語寄り(SVO)。声調・発音が大きな壁。 |

| 英語 | ゲルマン語派 | 遠い | 約2,200時間 | 発音・リズム・語順・スペルの不一致。日本語と語彙の共通性が少なく、文化的背景の差も大きい。 |

| フランス語 | ロマンス語派 | とても遠い | 約2,200時間 | アルファベット表記で英語に近いが、発音・文法(性・冠詞)が難しい。語順は英語と同じSVO。 |

| スペイン語 | ロマンス語派 | 遠い | 約2,200時間 | 発音は比較的規則的でわかりやすい。動詞の活用が多く難しい。日本語からの距離は英語に近い。 |

| ドイツ語 | ゲルマン語派 | 遠い | 約2,200時間 | 英語と似ているが格変化が多い。発音も子音クラスターが難しい。 |

| アラビア語 | セム語派 | 非常に遠い | 約2,200時間以上 | アルファベット体系が異なる(右から左に書く)。母音の表記省略や発音の難しさが大きい壁。 |

| ロシア語 | スラヴ語派 | 非常に遠い | 約2,200時間以上 | キリル文字を使用。格変化が多く、動詞活用も複雑。発音も日本語と異質。 |

| インドネシア語 | マレー系 | 比較的近い | 約900時間 | 文法がシンプルで時制・格変化なし。発音も比較的やさしい。日本語話者にとって習得しやすい言語。 |

| スウェーデン語/オランダ語 | ゲルマン語派 | 遠い | 約1,100時間 | 英語に近い言語。文法はややシンプル。英語知識を応用できるが、日本語からは遠い。 |

補足解説

- 学習時間の目安

FSI(アメリカ国務省付属の外交官養成機関)のデータをベースにしています。

英語母語話者向けのデータを参考に、日本語母語話者に合わせて「最難関グループ」に入る言語を中心に掲載しました。 - 日本語に近い言語

- 韓国語(文法が似ている)

- 中国語(漢字を共有)

- 日本語から遠い言語

- アラビア語、ロシア語、英語(語順・発音・文字が大きく異なる)

- 学習しやすい言語

- インドネシア語(文法が非常にシンプル)

💡まとめると:

日本語と英語は、世界的にも言語間距離が非常に遠い組み合わせのひとつです。

ただし「遠い=習得不可能」ではなく、学習方法の工夫で心理的な距離を縮めることが十分可能です。

「韓国語」「中国語」「英語」「フランス語」「スペイン語」など、多くの言語が2200時間とされていて、「近い/遠い」と言っているのに時間が同じなのは不思議に感じますよね。

これは以下のような理由によります。

1. 2200時間は「FSIの最難関カテゴリー」の一括り

- アメリカ国務省のFSI(Foreign Service Institute)は、英語母語話者が学ぶ場合のデータを持っています。

- 言語をカテゴリー1〜4(または5)に分類し、習得に必要な平均時間を提示しています。

- カテゴリー1(スペイン語・フランス語など):約600〜750時間

- カテゴリー2〜3(ドイツ語・インドネシア語など):約900〜1100時間

- カテゴリー4〜5(アラビア語・中国語・日本語・韓国語など):約2200時間

👉 日本語や中国語、アラビア語などは「最難関カテゴリー」に入り、2200時間の枠で一律に扱われるのです。

2. 日本語母語話者にとっての換算

- 先ほどの表は「日本語母語話者から見た距離感」を説明するために、FSIのデータを目安として使いました。

- しかしFSIの基準は「英語話者」向けなので、日本語話者にそのまま当てはめるとズレが出ます。

例:

- 韓国語:文法は日本語と近いので、日本語話者にとっては実際はもっと短縮できる(2200時間もかからない)。

- 英語:語順や発音が全く違うので、日本語話者にとってはFSIの2200時間以上かかる感覚がある。

3. 2200時間は「クラス+自習」を含む平均値

- FSIの「2200時間」とは、

- 授業時間:約1100時間

- 自習時間:約1100時間

の合計。

- つまり「フルタイムで学習すれば1年〜1年半で到達できる」という意味です。

4. 「距離が近い/遠い」の差は2200時間の中の負担の違い

- 韓国語:文法は近いけど、発音・語彙は遠い

- 中国語:文字は近いけど、声調や発音は遠い

- 英語:文法・発音・文化背景すべてが遠い

→ それぞれ「苦労するポイント」が違うため、見かけ上は同じ2200時間でも、実際の体感難易度はかなり違います。

まとめ

- 2200時間という数字は「最難関グループ」の一括りの目安で、言語ごとの違いを細かく反映しているわけではありません。

- 日本語母語話者にとっては、韓国語はもっと短縮できる可能性がある一方、英語は2200時間以上かかるように感じる人が多いです。

- 「時間数=絶対的な難易度」ではなく、あくまで学習負荷の目安と考えるのが正しい理解です。

言語間距離とは?

- 文法

- 語順

- 発音(音素の数・リズム・アクセント)

- 語彙の共通性

- 文字体系

これらを総合的に比べたときの「似ている度合い」を数値化したものです。

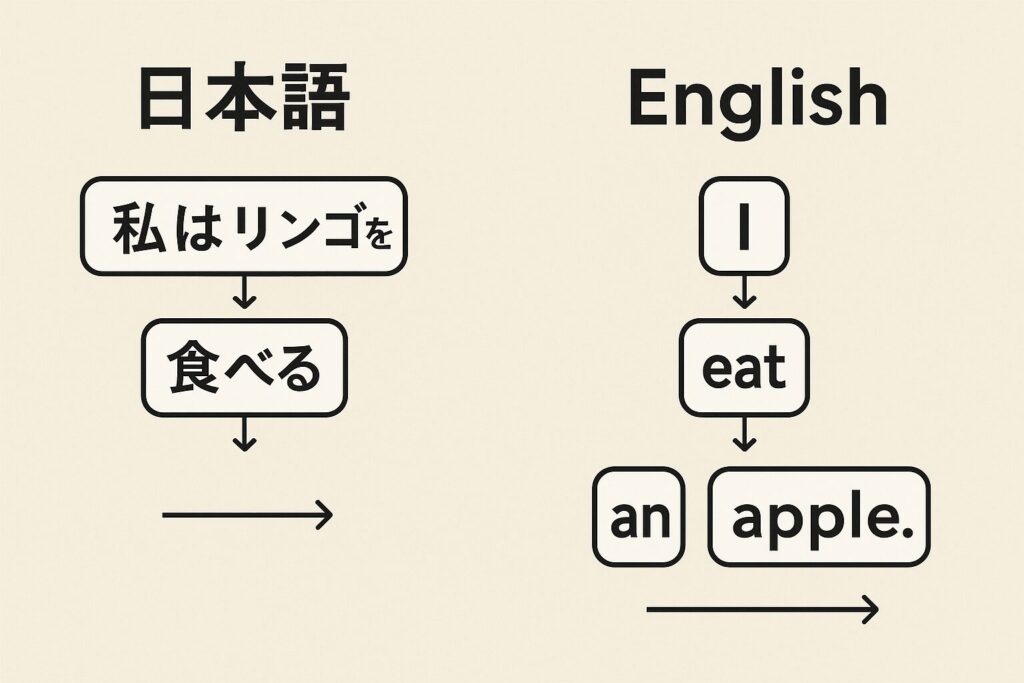

日本語と英語の違いを表で比較

| 項目 | 日本語 | 英語 | 学習の難しさ |

|---|---|---|---|

| 語順 | 主語+目的語+動詞(SOV) | 主語+動詞+目的語(SVO) | 語順の入れ替えに慣れが必要 |

| 発音 | 音素が少ない(母音5つ・子音少なめ) | 音素が多い(母音20前後・子音多数) | 発音・リスニングが難しい |

| 文字 | 仮名は「1文字=1音」 | 綴りと発音が不一致 | スペリングと発音のギャップ |

| アクセント | ピッチアクセント(高低) | ストレスアクセント(強弱) | 強弱のリズム感が難しい |

学習環境の問題

学校教育の特徴

- 試験科目としての英語

→ 受験に直結するため「読む・書く」に偏りやすい。 - 授業時間の不足

→ 英語だけで会話するイマージョン環境が少ない。 - 間違いを恐れる文化

→ 減点方式の評価で「話す」より「正確さ」を優先。

実際の声

「学生時代10年間勉強したのに話せない」

「文法問題は解けても外国人と会話すると止まる」

これは多くの人が抱える共通の悩みです。

動機付けと文化的背景

英語が必要とされる場面は、日常の日本社会では多くありません。

日本と海外の違い

- 日本:英語を使わなくても生活可能

- ヨーロッパ:隣国が違う言語 → 必然的に複数言語が必要

日本人の心理的ハードル

- 間違いを恐れる

- 自己主張に慣れていない

- 外国人を前にすると緊張する

💡 ポイント

英語は「正しいかどうか」より「通じるかどうか」が大切です。

英語学習法の課題

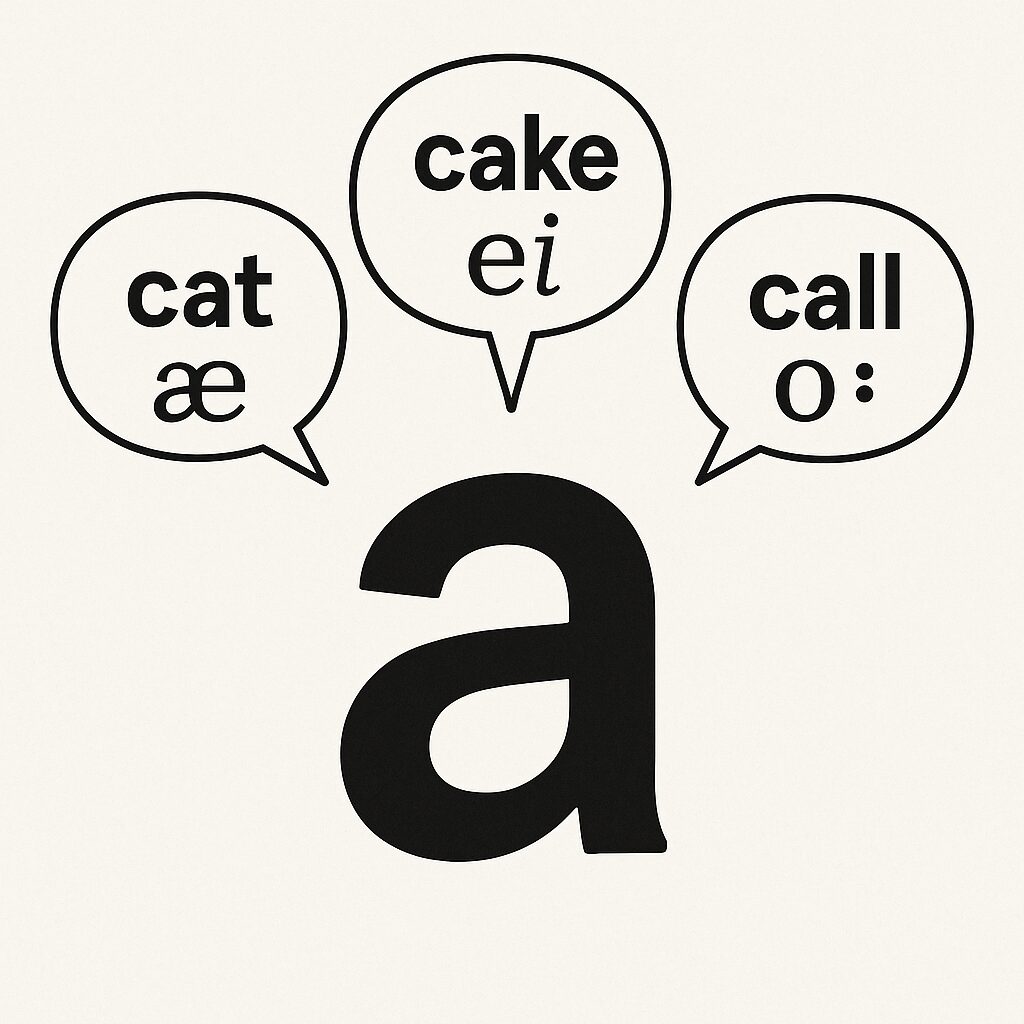

発音とスペルの不一致

- 例

- cat → /kæt/

- cake → /keɪk/

- 同じ「a」が違う音になる。

発音とスペルの不一致を理解しよう

英語学習でつまずきやすい大きなポイントのひとつが 「スペルと発音が一致しないこと」 です。

日本語の仮名は「文字=音」が基本ですが、英語は同じ文字でも単語によって違う音になることが多々あります。

ここでは代表的な例を10個紹介し、どこが不一致なのかを解説します。

例1:cat と cake

単語と発音

- cat → /kæt/

🔊 カタカナ:キャット

✅ 日本語訳:猫 - cake → /keɪk/

🔊 カタカナ:ケイク

✅ 日本語訳:ケーキ

解説

同じ「a」でも、

- cat → 短母音 /æ/

- cake → 二重母音 /eɪ/

例2:put と cut

単語と発音

- put → /pʊt/

🔊 カタカナ:プット

✅ 日本語訳:置く - cut → /kʌt/

🔊 カタカナ:カット

✅ 日本語訳:切る

解説

同じ「u」でも音が違う代表例。

例3:read(現在形)と read(過去形)

単語と発音

- read(現在形) → /riːd/

🔊 カタカナ:リード

✅ 日本語訳:読む - read(過去形) → /rɛd/

🔊 カタカナ:レッド

✅ 日本語訳:読んだ

解説

スペルは同じでも時制によって発音が変わる。

例4:know

単語と発音

- know → /noʊ/

🔊 カタカナ:ノウ

✅ 日本語訳:知る

解説

語頭の「k」が読まれない。

例5:knight

単語と発音

- knight → /naɪt/

🔊 カタカナ:ナイト

✅ 日本語訳:騎士

解説

「k」と「gh」が読まれず、night と同じ発音になる。

例6:comb

単語と発音

- comb → /koʊm/

🔊 カタカナ:コーム

✅ 日本語訳:くし

解説

語尾の「b」が読まれない。

例7:colonel

単語と発音

- colonel → /ˈkɜːrnəl/

🔊 カタカナ:カーネル

✅ 日本語訳:大佐

解説

スペルは「コロネル」に見えるが、実際の発音は「カーネル」。

例8:island

単語と発音

- island → /ˈaɪlənd/

🔊 カタカナ:アイランド

✅ 日本語訳:島

解説

「s」が読まれない。

例9:sign と signature

単語と発音

- sign → /saɪn/

🔊 カタカナ:サイン

✅ 日本語訳:署名、合図 - signature → /ˈsɪɡnətʃər/

🔊 カタカナ:シグネチャー

✅ 日本語訳:署名

解説

signでは「g」が発音されず、signatureでは「g」が発音される。

例10:receipt

単語と発音

- receipt → /rɪˈsiːt/

🔊 カタカナ:レシート

✅ 日本語訳:領収書

解説

真ん中の「p」が発音されない。

日本語との比較

| 項目 | 日本語 | 英語 |

|---|---|---|

| 文字と音の対応 | 1文字=1音 | 一致しないケース多数 |

| 例外 | ほぼ存在しない | Silent Letter, 多様な母音 |

| 学習の難しさ | 読みやすい | 発音を知らないと読めない |

学習のコツ

✅ 発音記号を常に確認

辞書アプリでIPAを必ずチェック。

✅ 耳で覚える

「音→綴り」の順で学ぶと混乱が少ない。

✅ 似た単語をまとめて学習

- know, knight, knock

- comb, thumb, climb

図解のイメージ例

- 同じ「a」で違う音:「cat(æ)」と「cake(eɪ)」を吹き出しで比較

- サイレントレターの図:「know」「comb」「honest」などで消える文字を赤×で示す

まとめ

- 英語は「スペルと発音の不一致」が多い言語

- サイレントレターや母音の多様性が学習の壁

- 発音記号+耳と口で覚える習慣で克服できる

サイレントレター(Silent Letter)

さらに「knight」「though」など**発音しない文字(サイレントレター)**も多い。

サイレントレターとは?

サイレントレター(Silent Letter) とは、スペルには書かれているのに、発音では読まれない文字のことです。

英語には歴史的な理由や他言語からの借用の影響で、この「読まない文字」が多く存在します。

サイレントレターが生まれた背景

- 歴史的な発音変化

中世英語では発音されていた音が、時代が下るにつれて消えた。

例:knight → かつては /knɪxt/ のように「k」も発音していた。 - 外国語からの借用

フランス語・ラテン語・ギリシャ語などから借りた単語では、元の綴りを残して発音だけ変化。 - 綴りの統一

印刷や辞書の普及により「昔のスペル」が固定されたため、発音とずれる結果に。

よく出るサイレントレターの例

k が読まれない(語頭の kn)

- know(ノウ)

- knife(ナイフ)

- knock(ノック)

👉 舌の根元から出る /k/ の音は省略され、/n/ から始まる。

g が読まれない(gn, gh)

- gnome(ノーム)

- sign(サイン)

- night(ナイト)

👉 語尾や特定の組み合わせで「g」「gh」が消える。

b が読まれない(mb)

- comb(コーム)

- thumb(サム)

- climb(クライム)

👉 語尾の「mb」は「m」のみ発音。

l が読まれない

- calm(カーム)

- half(ハーフ)

- should(シュッド)

👉 「al」「ol」「ul」に含まれる /l/ が脱落するケース。

t が読まれない

- listen(リスン)

- castle(キャスル)

- whistle(ウィスル)

👉 子音に挟まれた「t」が省略されることがある。

h が読まれない

- honest(オネスト)

- hour(アワー)

- honor(アナー/アーナー)

👉 h が発音されず、母音から始まる。

p が読まれない

- psychology(サイコロジー)

- pneumonia(ニューモウニア)

👉 ギリシャ語由来の単語で「p」が消える。

日本語と比較して理解する

| 特徴 | 日本語 | 英語 |

|---|---|---|

| 音と文字の対応 | ほぼ一致(例:かな=音) | 一致しないケース多数 |

| サイレントレター | 基本的に存在しない | 頻繁にある |

| 学習の影響 | 読みやすいが借用語の発音に注意 | 綴りだけで発音を推測できない |

👉 日本語話者は「文字=音」と思い込みやすいため、サイレントレターは特に大きな壁になります。

学習のコツ

✅ 1. フォニックスを学ぶ

音と文字の典型的な対応を学び、例外を意識する。

✅ 2. 発音記号を確認する

辞書でIPA(国際音声記号)をチェックするとサイレントレターが見えてくる。

✅ 3. 単語を音で覚える

「目で覚える」のではなく「耳と口で覚える」。スペルはあとからついてくる感覚。

✅ 4. サイレントレター単語をまとめて練習

例:

- know / knife / knock(kn)

- comb / thumb / climb(mb)

- calm / half / should(l)

まとめ

- サイレントレター=書かれていても読まない文字

- 歴史・借用・綴りの固定などが原因で発生

- 英語の「スペルと発音のずれ」の代表例で、日本語話者には特に難しい

- 発音記号・フォニックス・音読練習で克服可能

品詞で発音が変わる単語

- record

- 名詞:[ˈrekərd](レコード)

- 動詞:[rɪˈkɔːrd](記録する)

スペルは同じでもアクセント位置が変わるため、混乱の原因になります。

学習を克服する具体的アプローチ

① 音と文字を結びつける

- フォニックス学習

- 多読・多聴で「音のパターン」を体で覚える

② 発音練習

- 録音して自分で聞き返す

- 発音記号を意識する

③ 品詞ごとに練習

- 例文で覚える

- a record(名詞)

- to record(動詞)

④ 心理的ハードルを下げる

- 英会話カフェ・オンライン英会話で実践

- 「間違えてOK」というマインドを持つ

まとめ:克服のカギは「心理的距離を縮める」

- 言語間距離は変えられない

- しかし、学習法を工夫すれば体感的な距離は縮められる

- 毎日少しずつ「聞く・話す」を習慣化することが効果的

最後に

日本人が英語を苦手とするのは、「努力不足」ではなく構造的・文化的な理由が大きいのです。

しかし、それを理解したうえで学習法を工夫すれば、英語は必ず「使える力」になります。

今日からできる小さな一歩

- 毎日5分、英語の音声を聴く

- 1日1フレーズ声に出す

- 間違いを恐れずに話してみる

積み重ねが「遠い距離」を少しずつ縮めてくれます。

コメント